站在山西省能源互联网研究院的储能实验室里,指尖触到飞轮外壳的温度时,总会想起七年前那个午后—牛老师握着我的手,在金工车间纠正电焊角度,焊花穿过防护面罩的网眼,在工作服上烧出星星点点的焦痕。红楼四层的暖通协会活动室,永远飘着松香与机油混杂的味道,那是我们青春最真实的气息。

一、实验室里的启蒙课

锅炉房的热能启蒙

暖通协会的动力实训基地设在大东关校区的旧锅炉房,生锈的管道与斑驳的锅炉本体构成独特的教学现场。牛老师敲着锅炉外壳:“这里曾是全校供暖的心脏,现在要教你们看懂热能的呼吸”。他带我们钻进退役的燃煤锅炉炉膛,实地感受炉排的结构及变换;李老师在锅炉烟道里布置风速仪:“气流组织决定燃烧效率,这和风机叶轮的设计原理相通”。

工学楼七楼的锅炉哲学

大三上学期的工业锅炉原理课,李老师将课堂设在工学楼7楼的实体模型区。半人高的链条炉排锅炉模型静静矗立,红、蓝、黑三色管道勾勒出三大循环系统:水循环、烟气循环、煤循环:链条炉排上的煤层需与炉排速度、风门开度协同,李老师说道:"煤粒经历干燥、燃烧、燃尽,每个阶段都要与水循环、烟气循环精准匹配。"

结课后,李老师指着我绘制的水循环温度场图:“你终于抓住了自然循环的灵魂”。担任助教后,我带着学弟学妹一遍遍的走着工业锅炉的三个循环,学着李老师的样子重复着水冷壁、空预器、汽包等的结构与作用,不仅帮助了其他学生学习工业锅炉,在实践中这套模型仿佛刻入了我的DNA,工作之后,我去电厂实地考察时,这套模型自然的展现在我的脑子,为我的工作助力良多。

微波炉的安全解剖课

印象中最深刻的是牛老师从家搬来坏微波炉,戴着绝缘手套拆开外壳:“先断电、再放电,高压电容残留电荷很危险”。金属部件碰撞的声响里,他指着磁控管:“这是微波炉的心脏,通过微波激发水分子振动”。郝老师递来《工程材料学》:“谐振腔用的是耐高频腐蚀的不锈钢,材料特性决定设备寿命”。我们隔着安全距离围成半圆,看他用万用表检测元件,阳光透过窗棂映在谐振腔内壁,像极了未来科研的微光。

二、赛场淬炼的青春印记

3D打印无碳小车的速度之战

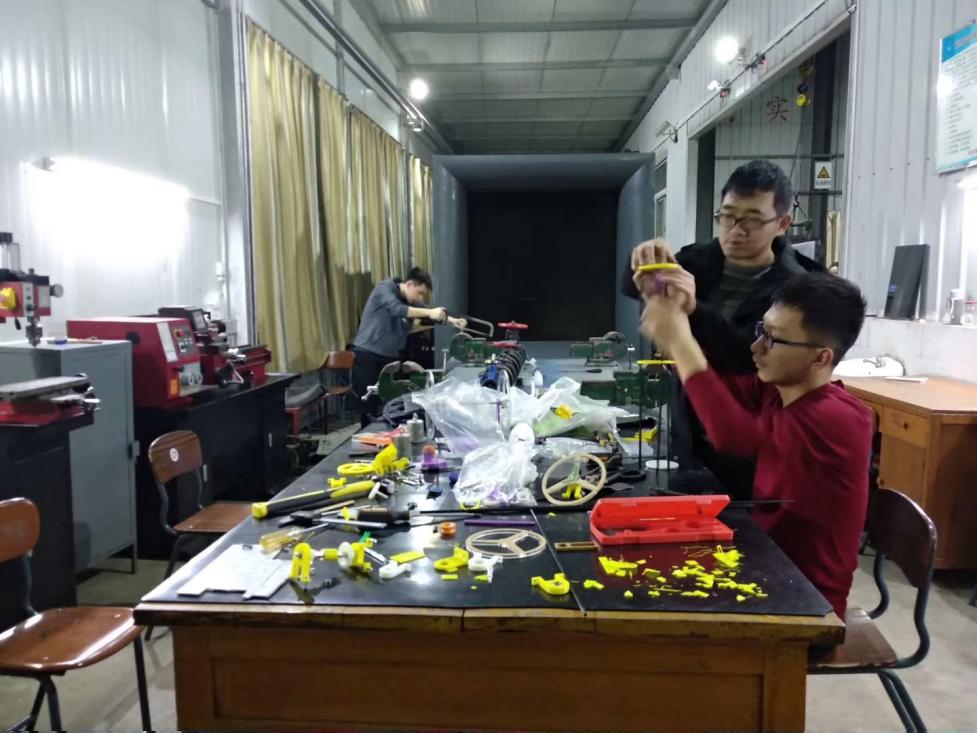

2019年冬天的无碳小车大赛,我们在工程训练中心与3D打印机为伴。李老师盯着流线型车身模型:“空气动力学要像风洞实验那样精准,0.1mm的层厚误差都会影响阻力系数”。让小车在没有发动机的情况下前进,普通地面的摩擦力过大,和无碳小车赛道不符,李老师主动协调实验室,为我们铺设模拟赛道。一次次的更改试验模型,通宵达旦地在实训中心组装小车,重力势能转换的动能所维持的路程每次都让我们深呼一口气,终于在N次改进的情况下,小车在工学楼实验里铺设的跑道上跑起来了!这在我的本科生涯中是一次特别难忘的经历,全身心的投入和一次次失败后又站起的精神一直指引着我未来的每一步。

挑战杯的住宅换热系统攻坚

"冷暖智知节能型住宅建筑换热系统"项目中,李老师全程指导我们在Fluent软件与实体模型间反复验证。他调出建筑模型的三维温度场云图:"看这个L型拐角,热流密度比标准值低25%,说明风道设计存在短路。"几经修改后,终于得到了初次模型。得知我们要去新盖楼盘调研,李老师特意叮嘱要准备红外测温仪和热流计:“重点测量墙角、飘窗等热桥部位”。当我们带着测量数据回校时,他在实验室白板上画出热流密度分布图:“这里温差超过5℃,需要增加地暖管密度”。

在持续两个月的调试中,李老师每周三次带着工程计算器来实验室。他用手算复核我们的Fluent数据:“这个房间的换热量计算有误,要考虑墙体的蓄热延迟”。当最终系统将室内温差控制在3℃以内时,他指着中试模型的地暖管说:“真正的节能设计,要让科技像这些盘管一样,无声地融入建筑的肌理”。最终我们也凭借此项目在挑战杯省赛和省五小竞赛中获得奖项。

大创项目的玉米须科研乡愁

在实训中心后的化学实验室里,郭老师教我们将黄土坡的智慧熔炼成科研星火。他晾晒的玉米须在竹匾里蜷曲如金色琴弦,清洗时的水流裹挟着泥土的芬芳,仿佛在为即将到来的蜕变奏响前奏。管式炉里的碳化过程,像是给天然纤维注入了涅槃的火种—当玉米须在几百度的高温中褪去青涩,留下的孔隙结构恰似黄土高原的褶皱,每一道纹路都藏着与郭老师并肩作战日日夜夜的实验。

那些电化学测试的深夜,示波器的荧光与窗外的星光交相辉映。我握着被电解液浸润的电极,仿佛触摸到了黄土地的脉搏。当测试数据在屏幕上绽放成蓝色曲线,我在实验日志写下:碳电极的微孔里住着整个黄土高原,而我们的研究,终将让这抹黄土在新能源的星河里发光。此刻,实训中心后墙斑驳的墙皮与闪烁的仪器灯光构成奇妙的蒙太奇,见证着玉米须从田间秸秆到科研新星的华丽转身。

三、考研季的实验室灯火

深秋的传热学实验室,悄然变成了考研学子的避风港。李老师主动协调实验室,搬了一些桌椅给我们组成了临时自习室,自此,冰冷的实验台改造成温暖的知识熔炉。当晨光还未叩响图书馆的门环,我们已在熟悉的仪器旁铺开复习资料,试管架上的冷凝管折射着朝阳,仿佛连实验室都在为我们的梦想升温。那些灯火通明的夜晚,连实验室的通风系统都在为我们悄悄输送着知识的热量。当专业课问题化作办公室的茶香时,突然懂了:原来卡诺循环的真谛不是效率公式,而是在有序与无序之间,永远有人为你保持那盏指引方向的明灯。考研前一天碰到李老师,他祝福我们:“卡诺循环效率=考研成功率”。楼道里的穿堂风轻轻掀起他的教案,那些被我们翻旧的传热学笔记,终将在春天绽放成理想的热辐射。

四、师恩如炬,照亮征程

如今调试储能设备时,总能看见老师的影子:李老师的风洞精准,郭老师的乡土科研,郝老师、程老师等的谆谆教诲。

风掠过龙城夜色,储能电站的指示灯闪烁如焊花,也如当年工学楼实验室的台灯。那些年老师教的,不止是知识,更是让科技带着温度生长的信念—就像用废电路板焊出的温差发电装置,既能捕捉余热,也能点亮科研路上的每一个清晨与深夜。

一审:李东雄

二审:李经宽

三审:刘 建

微信二维码